診断士二次試験の得点開示請求の申請方法まとめ・記入例

昨日2022/1/14に診断士二次試験の筆記試験の発表がありました。

受験した皆様、ほんとうにお疲れさまでした。

特に今回残念だった方は、振り返りのために得点開示をすることをおすすめします。

再現答案の作成と、得点開示結果の突き合わせは、勉強計画の核となるファクトになります。

これまでも合格発表後にはTWITTERで得点開示手順について発信していましたが、質問をいただくこともあったので、今年は記事として残しておきます。

そもそも得点開示とは?

通常、

不合格者※は手続き不要で筆記試験の結果発表から1週間後(今年なら1/21)くらいに、各事例のABCD評価がはがきで通知されます。

それに加えて、受験生からの申請を契機として得点を知ることができるものです。

※合格者は得点開示した場合のみ得点と合わせて通知

もともとは、国が保有する個人情報を開示できるという枠組みを利用して、司法試験の受験生が得点開示するよう請求したのが始まり。

なので、「得点開示」というキーワードでググるといろいろな試験の情報がヒットしますが診断士とは細かい点が違ったりするのでご注意ください。

申請の要点

必要なもの

本人確認資料

住民票の写し

返信用封筒と切手

申請書※

※公式:記入様式と手続き詳細

https://www.j-smeca.jp/attach/test/kojinjyouhou_kaiji_seikyu2021.10.26.pdf

手続き誤りがないよう、一読されることを推奨します。

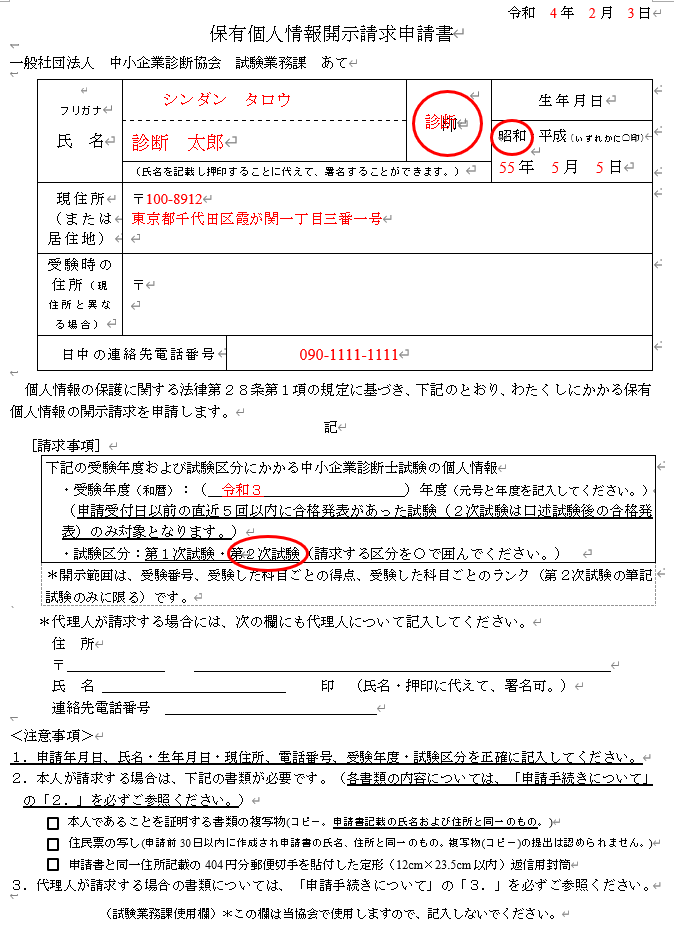

申請書記入例

注意点補足

①開示請求の対象は

「開示請求申請受付日以前の直近5回以内」

なので、二次試験合格発表日(=2022/2/2)以前に到着すると今年の二次試験の結果が開示されない可能性があるかも。

あまりフライングで申請しないほうが安全そう。

②住民票の写しは

申請者本人のみが記載

過去30日以内のもの

原本のみコピー不可

マイナンバーや住民票コードの記載の"ない"もの

なので、大多数の人は開示のために取りに行く必要ありかと

③本人確認資料は免許証などをコンビニで(必要なら裏面も)コピー

④原則簡易書留で送る

⑤引越の場合戸籍謄本も